Es ist wieder so weit, die Morcheln sind los. Trotz der aktuellen Trockenheit in Berlin und Brandenburg gab es schon die ersten Morchelfunde. Die Fundstellen sind natürlich streng geheim und werden besser geschützt als dein Bankkonto. Du willst Morcheln finden? Dann gibt es hier ein paar hilfreiche Tipps.

Was sind Morchel?

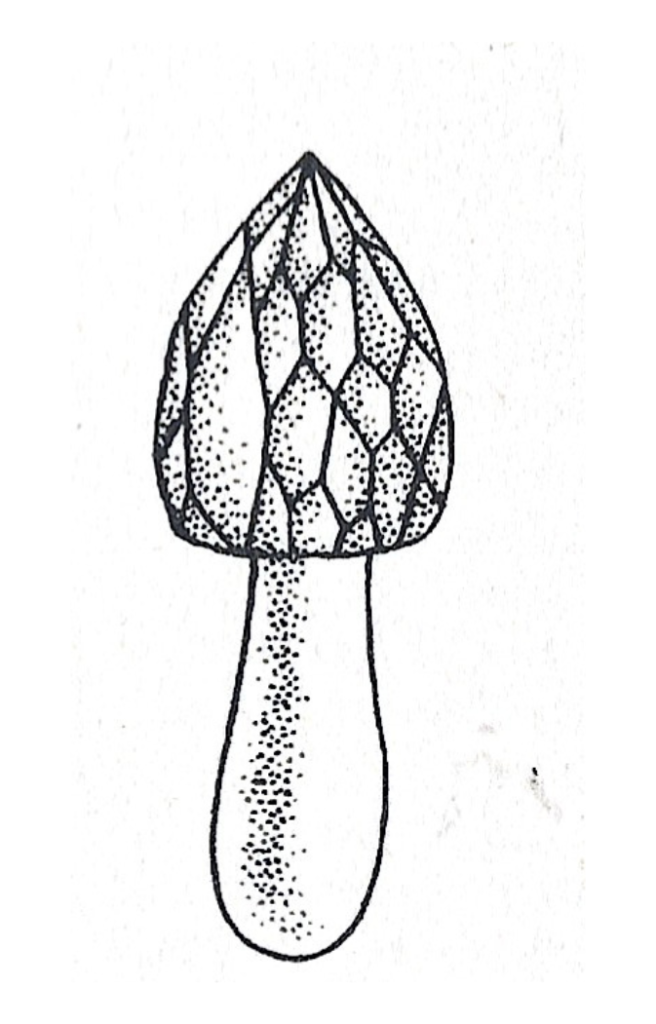

Abbildung aus Hallenbach & Kurth, 1988

Die Gattung der Morcheln (lat. Morchella) gehören zu den Schlauchpilzen (Ascomyceten). Unter den Morcheln gibt es noch zahlreiche Arten, beispielweise die Speisemorchel (Morchella esculenta) oder die Spitzmorchel (Morchella elata).

Alle Morcheln bestehen aus einem Kopf und einem Stiel. Der Stiel ist weißlich bis hellgeblich und hohl. Der Kopf ist wabenartig gekammert und reicht von rund bis spitz. Der Fruchtköper ist nicht porös. Die Farbe des Kopfes kann stark variieren und von gelb über hellbraun bis grau reichen. Der Geruch ist angenehm pilzartig; der Geruch wird beim trocknen stärker.

Man geht davon aus, dass alle Arten aus der Familie der Morchelverwandten essbar sind. Man sollte jedoch stets aufpassen, dass man den Pilz nicht mit tödlich giftigen Lorcheln verwechselt.

Wo finde ich Morchel?

Es gibt ein paar wichtige Indikatoren nach denen man Ausschau halten sollte, wenn man sich auf die Suche nach Morcheln begibt. Zum einen gibt es Zeigerpflanzen, aber auch die Bodenverhältnisse sollte man im Blick behalten.

Speisemorchel: Zeigerpflanzen und Habitate

Wenn man mit der Suche nach Speisemorcheln beginnt sollte man nach den folgenden Zeigerpflanzen Ausschau halten:

- Aronstab

- Bärlauch

- Bingelkraut

- Buschwindröschen oder Gelbe Windröschen

- Lärchensporn

- Lungenkraut

- Märzenbecher

- Maiglöckchen

- Waldmeister

- Weißdorn

Generell stehen Speisemorchel gern in Auwäldern und auf verlassenen Streuobstwiesen. Der pH-Wert des Bodens sollte eher neutral bis kalkhaltig sein. In Auwäldern oder Uferbereichen von Bächen sollten auch immer Eschen mit dabei sein. Wichtig ist, dass die Bereiche ungedüngt und damit nährstoffärmer sind. Man kann sein Glück auch in Gärten mit altem Obstbaumbestand versuchen.

Hat man ein solches Habitat entdeckt, sollte man von April bis Mai immer wieder nachschauen, ob sich die Speisemorcheln hier zeigen.

Spitzmorchel: Zeigerpflanzen und Habitate

Die Spitzmorchel hat andere Ansprüche an die Umgebung als die Speisemorchel. Wenn du auf der Suche nach Spitzmorcheln bist, halte nach folgenden Zeigerpflanzen Ausschau:

- Fingerhut

- Heidekraut

- Heidelbeere und Preiselbeere

- Besenheide

- Geschlängelte Schmiele

- Wacholder

Spitzmorchel wachsen gern in naturnahen Wäldern mit Kiefern oder Fichten, wo sie gern in deren Streu wachen. Also dort wo Rinde oder Holz gehäckselt wurde, lohnt es sich nachzuschauen. Der Boden sollte sauer sein. Gern wachsen Spitzmorcheln am Wegesrand oder auf Holzlagerplätzen. Man sollte auch immer einen Blick darauf haben, wenn öffentliche Flächen frisch mit Rindenmulch bedeckt werden, mit ein bisschen Glück wachsen dort im nächsten Jahr Spitzmorchel.

Wie finde ich den pH-Wert heraus?

Jetzt stellt sich dir vielleicht die Frage, wie du den pH-Wert des Bodens herausfinden sollst. Hierfür gibt es mehrere Strategien.

- Schau dir über das Jahr hinweg an, welche Pflanzen in einem bestimmten Gebiet wachsen. Sie geben dir einen Einblick in die Bodenbeschaffenheit. Denn nicht jede Pflanze wächst auf saurem Boden, manche brauchen eben den kalkhaltigen Boden. Für den Anfang kannst du mit den Zeigerpflanzen für Speisemorcheln und Spitzmorcheln anfangen

- Du willst kein Jahr warten und die Pflanzenwelt beobachten, dann kannst du auf einer pH-Wert Karte der Böden Deutschland nachschauen, zum Beispiel bei Thünen.

- Du misst den pH-Wert des Bodens selbst. Dafür benötigst du Lakmusstreifen. Man verrührt eine Bodenprobe mit destilliertem Wasser und taucht den Teststreifen hinein. Danach kann man den pH-Wert an der beigelegten pH-Wert Skala nachlesen.

Was muss ich beachten?

Das Morchella- Syndrom

Auch wenn Morcheln als hervorragende Speisepilze gelten, sind sie doch mit Vorsicht zu genießen. Was generell für fast alle Pilze gilt: roh sind sie giftig. In den letzten Jahren kam es zu immer mehr Meldungen, dass es nach dem Verzehr von Morcheln zu Vergiftungserscheinungen kam. Dabei tritt das Morchella- Syndrom typischerweise erst am folgenden Tag auf. Bei diesem Syndrom kommt es zu neurologischen Ausfällen, wie Zittern, Schwindel, Störungen des Gleichgewichts, der Koordination und Augenmotorik, die dann zu Sehstörungen führen können. Außerdem wurde von Muskelschwäche, Lähmungen, Verwirrung und Krampfanfällen berichtet. Diese Symptome sind meist nach 24h verschwunden. Allerdings hängt die Intensität, Dauer und Ausprägung der Vergiftung von verschiedenen Faktoren ab, wie Toxingehalt, Pilzmenge, Art der Zubereitung und individuelle Anfälligkeiten (s. Flammer 2014).

Einen aktuellen Beitrag zum Morchella-Syndrom kann man bei Spektrum nachlesen. Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist sich vorher mit möglichen Risiken auseinanderzusetzen bevor man Pilze zubereitet. Generell gilt, dass man alle Pilze nur durchgegart essen sollte. Gerade als Anfänger ist das eine gute Regel bevor man sich an die Ausnahmen traut.

Verwechslungspartner: Die Gift- Lorchel

Abbildung aus Hallenbach & Kurth, 1988

Die Gattungen der Gift- Lorchel (lat. Gyromitra) und der Lorcheln (lat. Helvella) gehören ebenfalls zu den Schlauchpilzen (Ascomyceten). Unter den Lorcheln gibt es zahlreiche verschiedenen Arten, bspw. die Frühjahrs- Giftlorchel (Gyromitra esculenta) und die Gruben-Lorchel (Helvella lacunosa).

Lorcheln besitzen einen Fruchtkörper mit Stiel und Kopf. Der Kopf ist hirnartig verschlungen und kann von kugel- bis becher- bzw. sattelförmig reichen. Die Farbe des Kopfes unterscheidet sich von Art zu Art und kann weiß, ocker, braun, grau oder auch schwarz sein. Das Fleisch ist brüchig. Der Stiel wird als längsrippig hochgezogen beschrieben.

Lorcheln sind Saprobionten, die auf Boden, Holz, Mulch und Laubstreu zu finden sind.

Da viele Arten der Lorcheln (tödlich) giftig sind, sollte man diese sehr gut von Morcheln abgrenzen können. Gerade das Gift der Frühjahrs-Giftlorchel führt zum tödlichen verlaufenden Gyromitrin Syndrom, bei dem es unbehandelt zu Multiorganversagen kommt, das letztendlich zum Tod führt.

Arten-Schnellcheck

| Speise-Morchel Morchella esculenta | Frühjahrs-Giftlorchel Gyromitra esculenta | |

| Kopf | wabenartig | hirnartig verschlungen |

| Stiel | hohl, weißlich | längsrippig hochgezogen , hohl, weißlich bis blassgelblich braun bis rosa |

| Geruch | würzig, pilzig | würzig, pilzig bis leicht spermatisch |

| Zeigerpflanzen | Bärlauch, Lärchensporn, Bingelkraut, Maiglöckchen, Eschen, Schlüsselblume, Schneeglöckchen | Kiefern, Erlen, Scharbockskraut, Pestwurz, Schuppenwurz |

| Bodenverhältnisse | kalkhaltige Böden pH-Wert: 6,5 -7, >7 | sandige Böden pH- Wert : < 6,5 |

| Habitat | Streuobstwiesen, Auwälder | bei Kiefern, Fichten, Holzabfällen, Rindenmulch, Straßengräben etc |

| Wann | April – Mai | März – Mai |

| Speisewert | essbar | tödlich giftig |

Funfacts über Morcheln und Lorcheln

- Zwar heißt die Frühjahrs-Giftlorchel im Lateinischen esculenta, also essbar, allerdings gilt sie in Deutschland als tödlich giftig. In einigen skandinavischen Ländern und osteuropäischen Ländern werden sie aber durchaus verzehrt und sind sogar im Laden als Konserve zu kaufen. Bevor der Pilz gegessen wird, wird es in diesen Ländern mindestens einmal, aber auch mehrmals abgekocht und das Kochwasser wird immer weg gegossen. Der Pilz muss an der frischen Luft oder speziell dafür vorgesehenen Orten mit guter Belüftung abgekocht werden, da sich das Gift bereits in den Dämpfen befindet. Deshalb sagt man auch oft, dass der Koch zuerst stirbt. Aber auch mit dieser Methode ist nicht auszuschließen, dass sich Gyromitrin Rückstände im Pilz befinden und so in den Körper gelangen. Da sie nicht abgebaut werden, kann es also bei häufigem Verzehr auch dazu kommen, dass es zu Vergiftungen kommt.

- Morcheln sind ein wunderbares zu Hause für Ameisen. Dadurch dass Morcheln hohl sind, nutzen Ameisen sie gerne als Unterschlupf. Bei dem nächsten Morchelfund macht es also durchaus Sinn den Pilz schon im Wald aufzuschneiden und die Ameisen im Wald zu lassen, statt sie mit in die Küche zu nehmen,

Literatur

Flammer, René Giftpilze: Pilzvergiftungen – Ein Nachschlagewerk für Ärzte, Apotheker, Biologen, Mykologen, AT Verlag, 2014

Hallenbach, Maria; Kurth, Jochen Kochbuch für Pilzsammler, Verlag für die Frau, 1988

Hey Sarah,

Wow, das ist mal ein interessanter und spannender Überblick über Morcheln und Lorcheln. Vielen Dank. 😊